(जय प्रकाश पाण्डेय)

भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं । आज जब देश स्वतंत्रता के विजय जश्न को महसूस कर रहा है ऐसे में आर्टिस्टिक फ्रीडम के आधार पर हिंदूफोबिक फिल्मों के बढ़ते प्रचलन पर भी चर्चा आवश्यक हो जाती है । ओटीटी प्लेटफार्म के आने के बाद तो इस विषय पर गहन चिंतन वक्त की मांग बन चुका है । अक्सर फिल्म निर्माताओं द्वारा जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कल्पना तत्व के समावेश की बात कही जाती है वह स्वतंत्रता प्रायः मात्र हिंदू देवी देवताओं के चित्रण और हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों और उनके त्यौहारों के ही आसपास सीमित रहती है । ऐसे में अत्यंत आवश्यक है कि धार्मिक-ऐतिहासिक विषयों पर फिल्म निर्माण हेतु कठोर नियमों बनाएं जाएं ताकि सामाजिक सौहार्द की भावना स्थापित रहे ।

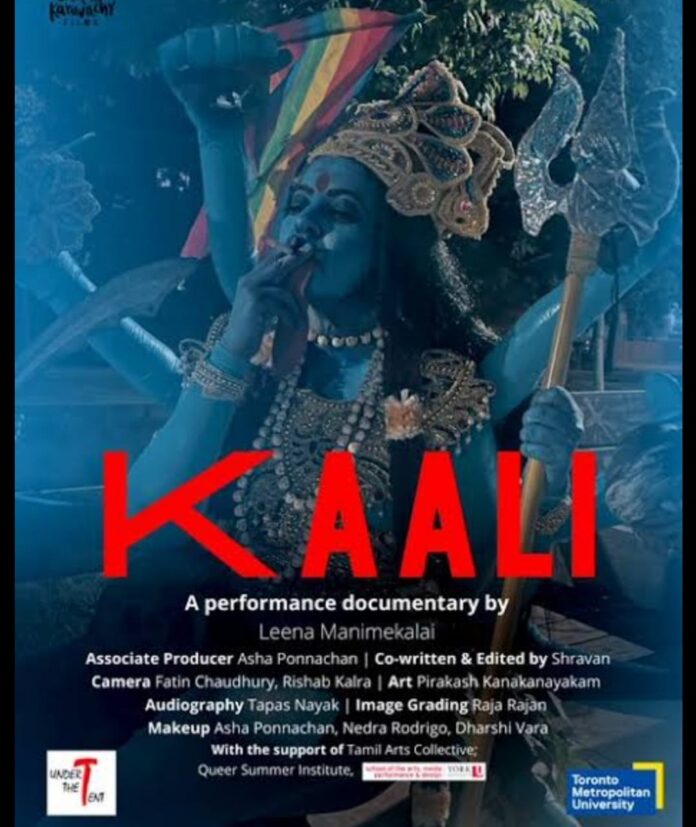

हालांकि हिंदूफोबिक शब्द की कोई सर्वमान्य परिभाषा अभी नहीं है लेकिन हिंदूफोबिक फिल्मों से तात्पर्य ऐसी फिल्मों से है जिसमें हिंदुओं की सनातनी सांस्कृतिक,सामाजिक धरोहरों के विरुद्ध दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है । जहां सनातनी मान्यताओं का परिहास किया जाता है, सनातनी व्रत -त्योहारों का उपहास होता है और ये इतने योजनाबद्ध और बौद्धिक तरीके से होता है कि फिल्म को 3-4 बार देखने के बाद भी सामान्यजन इस बात को समझ नहीं पाता । कुछ फिल्मों में यह फोबिया गलत तथ्यों को पेश कर या अपने हिसाब से तथ्यों को बदलकर स्थापित किया जाता है। जिस फिल्मी क्षेत्र में फिल्मों की रेटिंग और समीक्षा से लेकर कास्टिंग तक और शोध के नाम पर इस तरह के संवेदनशील विषयों को दरकिनार कर दिया जाता है वहां देश की आबादी के एक बड़े वर्ग के अंदर इस फोबिया के विरुद्ध विरोध चलता रहेगा इसमें कोई शक नहीं है ।

सनातन संस्कृतियां अपने मूल संस्कारों को त्यागे बिना पुराने जर्जर हो चुके ताने- बाने को छोड़कर प्रगतिशीलता के साथ आगे बढ़ी हैं । सनातन संस्कृति ने वक्त के साथ प्रगतिशीलता को चुना और यही कारण हैं कि सनातन धर्म इतने प्राचीन समय से आश्चर्य,जिज्ञासा और समर्पण का विषय सबके लिए रहा है । लेकिन इस सच को फिल्मों में देखने के अवसर कम ही प्राप्त हुए हैं ।

संभवतः इसलिए की आजादी के बाद एक समय तक भारतीय सिनेमा में एक धर्म विशेष के लोगों का पैसा, एक धर्म विशेष के लोगों का प्रभुत्व और एक धर्म विशेष के लोगों का ही सिनेमा बना हुआ था जिसकी सीमाओं को तकनीकी क्रांति ने वर्तमान समय में तोड़ा है ।

हिंदुओं और उनकी मान्यताओं पर सुनियोजित तरीके से पिछले 75वर्षो में फिल्म जगत के अधिकांश स्थापित चेहरों ने हमले किए हैं और ये ऐसे सुनियोजित हमले रहें जिन्होंने सेक्युलरवाद का झुनझुना आम हिन्दू को पकड़वा दिया और सांस्कृतिक सनातनी मान्यताओं को विस्मृत कराने की कोशिश की । 80 के दशक की एक फिल्म में एक हिंदू पुजारी को एक हत्यारे के रूप में और एक हिंदू मंदिर को अपराध के जनक क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है जो हिंदुओं के बारे में नकारात्मक पूर्वाग्रह पैदा करता है। इस फिल्म में एक किरदार का नाम कृष्णा रखा गया था और उन्हें सड़कों पर महिलाओं के साथ बदसलूकी करने की भूमिका के साथ एक बांसुरी दी गई थी। इतने घटिया चरित्र वाली ऐसी फिल्म में भगवान कृष्ण का नाम इस्तेमाल किया गया। क्या ऐसी स्थितियों को महज संयोग कहना सही होगा या फिर ये किसी अन्य चीजों की तरफ ईशारा कर रही हैं जिसके लिए स्तरीय शोध की अत्यंत आवश्यकता है।

हिंदूफोबिक फिल्मों का दूसरा स्तर वह है जहां ऐतिहासिक तथ्यों से तोड़- मरोड़ की जाती है और हिंदुओं के अतीत को पराजित, दीन हीन, मुस्लिम आक्रांताओं से हताश -निराश जाति के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जाती है । पद्मावत से लेकर पृथ्वीराज तक की फिल्में इसी सीमा में आती हैं । ऐसी फिल्मों में कल्पना तत्व समावेशित करने का नुकसान यह है कि न ही ये इतिहास सम्मत रह पाती हैं और न ही लोक सम्मत ।

ऐतिहासिक फिल्मों का एक खास सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव लोगों के साथ होता है ऐसे में ऐतिहासिक विषयों पर कितनी स्वतंत्रता एक फिल्म निर्माता ले सकता है यह विषय अब तय होना चाहिए । इतिहास से गैर सम्मत और कल्पना के साथ बनाएं गए नैरेटिव को तो दिखाना ही नहीं चाहिए क्योंकि इससे न सिर्फ भावनाएं आहत होती हैं बल्कि गलत इतिहास की नींव भी रखी जाती है । जिस जगह इतिहास मौन हो जाता है, वहां कल्पना का विस्तार होना चाहिए। लेकिन अब हालत यह हो गई है कि फिल्में, धारावाहिक बनाने के पहले ही साफ लिख दिया जाता है कि धारावाहिक की सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं। इस तरह का काम तो इतिहास के साथ मजाक ही कहा जा सकता है। ऐसा होना इतिहास और उस स्थान दोनों के लिए विध्वंसकारी है।

भारतीय सेंसर बोर्ड अभी भी सीमित शक्तियों के साथ फिल्मों के नियमन और कैटेगरी वर्गीकरण का कार्य ज्यादा करता आया है । इधर सेंसर बोर्ड ऐसे सीन और शब्दों की संख्या बढ़ाता जा रहा है जिन पर डिसक्लेमर या बीप आती है। फिल्मों में ऐसे डिस्क्लेमर और बीप का प्रयोग बढ़ा ही है ।

इस विषय पर अब सेंसर बोर्ड की भूमिका से ज्यादा नागरिकों की भूमिका सामने आती है । फिल्म निर्माताओं को समाज का आईना बनने के लिए, समाज के बिखरे कई अनसुने,अनजान किस्सों को स्क्रीन उपलब्ध कराने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए । फिल्म निर्माताओं को भविष्य के भारत के विकासपरक नजरिए से चिंतनशील सृजन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए न कि अंतर्मन में सामाजिक वैमनस्य को फैलाते सृजन की तरफ ।

वर्तमान समय में जहां ओटीटी प्लेटफॉर्म भी एक नए मंच के रूप में सामने आ रहे हैं वहां इस देश के नागरिकों को चाहिए कि किसी भी धर्म विशेष, संस्कृति विशेष पर नकारात्मक रवैया रखने वाली फिल्मों,धारावाहिकों आदि का सामूहिक बहिष्कार करें । यही नागरिक कर्तव्य का बोध न केवल हिंदूफोबिक फिल्मों/ धारावाहिकों के विस्तार को रोकने में सहायता देगा बल्कि सामाजिक सौहार्द्रता का वातावरण भी स्थापित करेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है । (लेखक स्वतंत्र स्तंभाकार एवं किरोड़ीमल महाविद्यालय,दिल्ली विश्विद्यालय के पूर्व महासचिव रहे हैं )

Recent Comments